【新西兰中华新闻通讯社北京报道】何为自然?在生物技术、人工智能迅猛发展的当下,人类如何与自然相处?

近日,清华大学艺术博物馆为观众带来了展览“自然契约:技术、媒介、人、自然”,该展览试图在“自然契约”这一思维框架下,探讨人与技术、媒介、自然之间错综复杂的关系。

在各种技术迅猛发展的当下,全球生态危机频发之时,自然不能仅仅被视为人类所观赏的风景、所利用的资源,而是一位人类必须平等正视的共存主体。人类不再能以旁观者的姿态凝视自然,而必须作为关系网络中的一环,重设自然与人类的关系。展览从古今中外的哲学思想出发,强调人类与自然的平等关系,倡导一种共生互惠的理念。

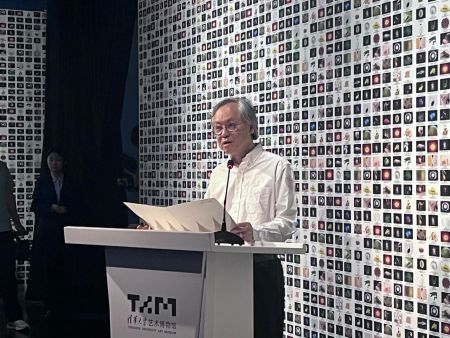

21日下午,展览项目策划、清华艺博展览部陈兴鲁主持开幕式,清华艺博馆长鲁晓波,策展人魏颖,艺术家代表曹澍先后致辞。开幕对谈环节,策展人魏颖与参展艺术家曹澍、尹韵雅共同针对展览主题展开学术讨论,为当日在场的清华大学部分师生校友、艺术界代表、文博界代表等众多观众带来了一场自然艺术的视觉盛宴。

展览观展中,策展人魏颖循着展览的脉络,不仅对策展理念的核心意涵、作品的创作语境进行了深入浅出的解析,更将每件作品背后鲜为人知的创作故事、艺术家的思考轨迹娓娓道来。本次展览,七位来自多元文化语境的艺术家——林恩·赫舍曼·利森、梁绍基、麦拉蒂·苏若道默、阿彼察邦·韦拉斯哈古、赵仁辉、曹澍与尹韵雅,共18组/件作品构成展览中的平行叙事的线索。

作品涵盖装置、生物媒介、影像、人工智能等形式,呈现出自然在当代艺术语境中的多重面貌:它既是材料,也是思想;既是他者,更是镜像。展览亦试图构建出一个多层次的感知网络,回应着自然、技术与人之间日益紧张又深度纠缠的关系。

例如,展览最开始部分,林恩·赫舍曼·利森综合媒介装置《无限引擎》在美术馆中重新构建了一个生物技术实验室,意在呈现当代生物工程领域前沿技术所激发的伦理与哲学思考。而曹澍的《妖糖》作品思辨性地审视了技术的存在,在重新编撰的故事中,主角是一架负责甘蔗培育的人工智能无人机,在人类早已灭绝之后执行巡逻任务,无人机偶然间被唤醒了记忆——那是它第一次巡逻的地点:一座20世纪中叶的糖厂,叙述由此展开。尹韵雅的《庇护所》以各种贝壳来完成自己的艺术表达。广义而多元意义上的庇护所是艺术家所关注的创作概念,而贝壳即是一种天然的庇护所。这场展览邀请观众踩碎贝壳,感受保护壳的易碎以及破坏贝壳过程中的自我力量。观众将通过真实的互动来感受贝壳破碎的触感、聆听破碎的声音,同时体会保护壳,也就是庇护所的脆弱感……

总之,每位艺术家的作品如一根线索,在不同维度上交织和缠绕。他们不仅在叙述自然,也在拓展艺术的媒介边界;他们不仅在回应时代,也在追问人类的存在方式。通过作品,观众得以在光影之间、在感官与技术之间、在记忆与未来之间,重新思索与自然的关系。

据悉,展览于清华大学艺术博物馆三层展厅展出至2025年10月28日,欢迎社会各界观众莅临参观。